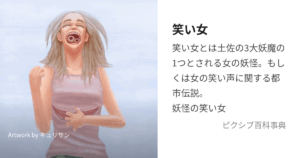

序章──誰が“彼女”を見たのか

それは、都市の片隅で囁かれる“消された女”の話だった。

四肢を持たぬ、ただの肉塊のような女── にもかかわらず、自力で動き、這い、時には喉を鳴らして笑う。

「だるま女に会ったら終わりだ」

そう言われる存在が、深夜の病院や廃墟で目撃されている。

“だるま”とは、本来は願いの象徴。 だがこの女は、人々の「願い」ではなく「怨念」によって生まれた。

この世で最も呪われた存在── だるま女の正体と、その背後にある闇を今、暴いていく。

都市伝説としてのだるま女──発生と拡散の経緯

だるま女の噂が広がり始めたのは、1990年代後半のインターネット黎明期。 匿名掲示板や心霊系のWebサイトに、唐突に投稿された怪談が始まりだった。

「高校の時、友達の姉が夜の病院で“だるまみたいな女”に遭遇したらしい」 「動けるはずのないその女が、ゴトッゴトッと体を揺らして近づいてきた」

こうした投稿が爆発的に広まり、やがて“だるま女”という固有名詞がつく。

一説には、元ネタは戦後の医療崩壊期、失敗した四肢切断手術の被害者とも言われているが、 確たる証拠はない。

ただし、共通して語られるのは次のような特徴だ:

- 手足がない

- 顔は人間のものだが、常に歪んだ笑みを浮かべている

- 声を発さず、喉の奥で「ググ……グゥ……」と鳴く

- 鉄のような音を立てて這い寄ってくる

この不気味な存在が、主に廃墟・空き病院・トンネルといった“負の空間”で現れるとされる。

証言1──「深夜の病棟で出会った異形」

2004年、都内の大学病院で実習中だった看護学生の体験談。

「夜勤中、古い病棟の奥の通路で何かの気配を感じた」 「誰もいないはずの通路から、“ゴン……ゴン……”と金属音が聞こえる」 「振り返った瞬間、手足のない裸の女が、腹を擦りながら這ってきた」

彼女はすぐさま悲鳴を上げて逃げたが、 その直後、病院内の別の部署で備品が勝手に崩れるという騒動が起きた。

そしてその翌週、彼女は実習を辞退し、地元に戻ったという。

「夢か現実か、今も判断がつかない。でも、確かに“だるま女”はいた」と語る彼女の声は震えていた。

証言2──「友人が連れてきた“それ”」

千葉県のとある高校生グループが語る、2011年の夏の出来事。

「肝試しで廃病院に行った。入った直後、ひとりの友人が“何かを見た”と言って黙り込んだ」 「数日後、そいつの部屋に泊まりに行ったとき、夜中に変な音が聞こえた」 「クッ、クッ、クッ……と床を這うような……粘土を擦るような音」

その後、彼らの前に現れたのが“だるま女”だったという。

「手も足もないのに、床を這って来た。目は笑っていた。口元も笑っていた」

翌日、友人は行方不明に。

残されたのは、部屋の床に引きずられたような血の跡と、女の長い髪の毛だった。

起源──戦後医療と失われた記録

“だるま女”という存在には、戦後の闇医療の影が色濃く投影されている。

戦後すぐの日本では、資源も医療も不足し、 多くの“人柱的治療”が行われていたと記録されている。

- 不衛生な手術室

- 無麻酔の四肢切断

- 臓器提供を名目に拘束される患者

こうした闇の中で、人知れず四肢を奪われ、 恨みと苦痛の中で死亡した女性たちがいた。

ある医療史研究者はこう語る。

「だるま女の起源は、おそらく“手術失敗と放置”による犠牲者。 その怨念が土地に染みつき、形を成していったのではないか」

“誰にも助けられなかった女”の怨念。 それが今も、都市の底で呻いているのかもしれない。

奇怪な現象──“だるま女”と接触した者の末路

だるま女を見た者には、共通する“異変”が起こるとされている。

- 鏡の中に女の顔が映る

- 窓や風呂場でゴン、ゴン、と鈍い音が響く

- 寝ている間に耳元で「ググ……」という声が聞こえる

さらに“身体が固まる”“手足が痺れる”など、だるま女に“共鳴”するかのような症状を訴える例も少なくない。

ある被害者はこう語った。

「最初は冗談だと思ってた。でも、朝起きたら右手が動かなくなってて……」 「夢の中で、女が僕の手を噛んでいたんです」

だるま女は、接触した人間の自由を“奪って”いく存在なのかもしれない。 彼女が奪うのは、単なる命ではない。 「動けること」「日常を送れること」といった、根源的な自由そのものだ。

なぜ四肢を失った女が語り継がれるのか?

四肢のない女というモチーフは、視覚的な恐怖を与えるだけでなく、 人間が持つ“身体破壊への本能的恐怖”を突きつけてくる。

- 足がない ⇒ 逃げられない

- 手がない ⇒ 抵抗できない

- 声を出せない ⇒ 助けを呼べない

こうした「無力の象徴」が、自力で這い、襲い、呪う。 その逆転現象こそが、人々の心に焼き付く最悪の悪夢を生み出す。

さらに「だるま」という言葉が持つ、縁起と呪いの二面性もまた、 この怪異に“説明不能な違和感”を付与している。

だるま女の現代的解釈──ネット時代の“呪詛装置”

だるま女は、単なる怪談を超えた“メタファー”とも捉えられる。

- 身体的な欠損 → SNSにおける“共感”による脆弱性

- 這い寄る存在 → スマホ画面を通じて誰にでも届く情報の侵略

- 会えば終わり → 閲覧=感染のような“情報の呪い”

つまり、だるま女は「見ること」「知ること」自体が恐怖を呼ぶ存在。 彼女は単なる幽霊ではない。 “接触した時点で取り込まれる”という現代的な“デジタル怪異”として進化を遂げているのだ。

だるま女は実在するのか?──現代社会に潜む恐怖の影

科学的に見れば、だるま女は実在しない。 目撃証言に物的根拠はなく、裏付けとなる映像も存在しない。

だが、“見た”と語る者が後を絶たないのもまた事実。

だるま女の存在は、怪異そのものというより、 “現代人の中に宿る共通の恐怖”が作り出した集合的幻影なのかもしれない。

自由を奪われることへの恐怖。 社会から切り離されることへの不安。

そのすべてが、だるまという禍々しい姿に結晶化した結果が「だるま女」なのだ。

今夜もどこかで、誰かが窓の外に異音を聞く。

「……ゴン……ゴン……」

それが、だるま女の足音でないと、どうして言い切れるだろうか?

投稿主コメント

「“足がない”“手がない”──それなのに襲ってくる。 この逆説が一番怖い。逃げられるはずのない存在に、逃げられない。

だるま女は、見た目のグロさ以上に、“じわじわ来る怖さ”がある。 深夜、風呂場の奥から音が聞こえたら、マジでビビるから注意な。

俺の部屋の押入れ、今夜ちゃんと閉めて寝ろよ? 中から“ゴン……”って聞こえたら──もう、手遅れかもな」

コメント